- 人事評価トレーニング

水戸信用金庫

(評価者研修、被評価者研修プログラム)

評価者研修は、やる気を引き出し、目標を達成するためのコミュニケーションの創出

評価者研修に精通したプロフェッショナルな講師によって人事制度・評価制度を短期間で全職員に浸透させることができました

クライアント企業情報

水戸信用金庫

1945年(昭和20年)創立の信用金庫。職員数は1,114名、預金量は1兆1,150億円。

茨城県を中心に66店舗を構える信用金庫

ご担当者様

水戸信用金庫 人事部 主任調査役 長谷川 好三氏

お客様の課題・ご要望

- ・新たな人事制度の導入

- ・年功序列ではなく、個々の実績が反映される制度づくり

ビジネスコーチの提案・サポート

- ・評価者研修

- ・被評価者研修

茨城県を中心に66店舗を構える信用金庫

Q.水戸信用金庫の特色をお聞かせください。

水戸信用金庫は1945年(昭和20年)の創立以来、「地域の皆様からお預りした大切なご預金を地域の中小企業や個人の皆様にご融資する」という姿勢のもと、地域の皆様とともに歩んできました。現在は茨城県を中心に66店舗を構え、地域の活性化を地域の皆様とともに考えながら、きめ細かなサービスでお客様1人ひとりの夢の実現と地域経済の発展に努めています。

地域貢献の特色としては、スポーツ振興に注力。参加者が千波湖周辺の自然に親しむのがメインの「みとしん千波湖を歩こう・走ろう会」では、「1周5kmのコースを走っても歩いてもOK」「3時間以内であれば何周でやめてもOK」というユニークな内容で好評を博しています。さらに、水戸に人々が集まるイベントに発展している「水戸黄門漫遊マラソン」のメインスポンサーを務めるなど、スポーツを通じて地域貢献と地域の皆様の健康に一役かっています。

評価者約500人、被評価者約600人に対する研修を実施

Q.今回、ビジネスコーチに依頼した評価者研修とはどういったものですか。

監督職である課長以上の評価者約500人に対する評価者研修と、被評価者約600人に対する被評価者研修をビジネスコーチに依頼しました。詳しくは以下、表の通りです。

評価者研修(上期 2017年5~7月)

<プログラム>

<ゴール>

◎人事評価の基本の理解

評価者として、当金庫の経営戦略の実現と人財育成を図るための評価制度の実務を推進するにあたって、必要な一定レベル以上の知識と理解を得ること

◎部下の育成のための評価制度に関する知識とスキルの習得

評価者として評価制度を適切に理解し運用することにより、効果的に部下を育成するとともに自らのマネジメント能力向上を図る

評価者研修(下期 2017年10~11月)

<プログラム>

評価者研修は上期・下期のプログラムをともに1日かけて学びます。

<ゴール>

◎人事評価の基本の振り返り

評価者として、当金庫の経営戦略の実現と人財育成を図るための評価制度の実務に対する振り返りを行い、必要な一定レベル以上の知識と理解を得ること

◎人事評価の知識とスキルの習得

評価者として評価制度を適切に理解し運用することにより、効果的に部下を育成するとともに自らのマネジメント能力向上を図る

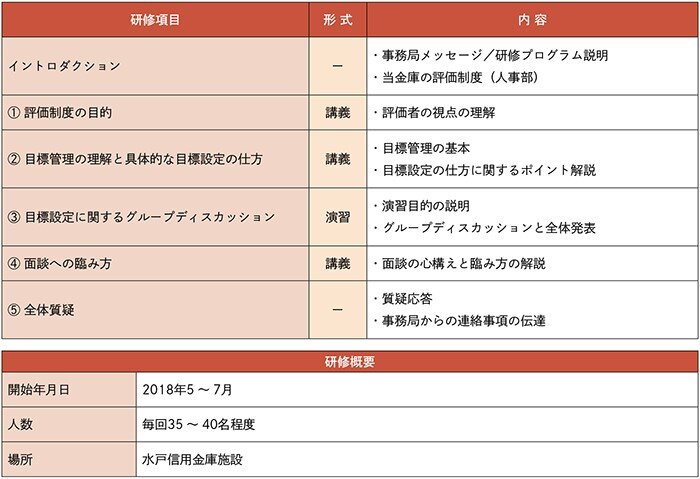

被評価者研修(2018年5~7月)

被評価者研修は上記プログラムを半日かけて学びます。

<ゴール>

◎人事評価の基本の理解

当金庫の業績、職員の能力やモチベーションの向上を実現するために、評価制度の運用にあたって、当金庫の職員として必要な一定レベルの知識と理解を得ること

◎目標管理の基本と評価の実践手法を身につける

目標管理における目標の立て方やレベル合わせ、期末における人事評価の受け方について具体的に学習する

◎評価制度の活用による自己の成長に関する知識とスキルの習得

被評価者として評価を受ける職員が、人事評価を適切に理解することによって、今後の自己の成長に必要な知識とスキルを理解し、習得する

新しい人事制度を浸透させるための評価者研修

Q.ビジネスコーチの評価者研修、被評価者研修を導入するに至った背景をお聞かせください。

約20年ぶりに人事制度が改正されたことを機に、評価者研修を導入する運びとなりました。新たな人事制度は、年功序列を主体としたものではなく、職員個々の実績が待遇に反映される制度です。より現代的な人事制度と言えるでしょう。以前から実績重視の待遇へ舵を切る議論は何度も行われてきており、2015年にはその議論が本格化。我々人事部が作成した草案をもとに職員組合や経営陣とほぼ毎月のように議論し、2017年の4月、新しい人事制度が施行されることになりました。

新しい人事制度導入にともない、職員から声が上がったのは「評価者が被評価者を正しく評価できるのか」という不安の声です。もちろん、新しい人事制度に合わせて評価制度も刷新しましたが、それを短期間ですべての職員に理解させるのはほぼ不可能でした。

新しい人事制度でもっとも重要な点は、人財の育成にあります。「評価制度を通じて人を育て、それとともに業績へつなげていく」ことができれば、新しい人事制度の成果と言えます。しかし、評価者のマネジメント能力に差があっては、評価にバラツキが生じてしまいます。

そこで、評価制度自体を短期間で理解し、なおかつ評価者全員の目線を合わせ、同じモノサシを持たせるための解決策として挙がったのが評価者研修でした。

目標設定の重要性を理解し、演習で学ぶ研修を実施できるベンダー

Q.水戸信用金庫が求めた評価者研修とは。

当金庫の人事制度を理解し、職員に対して評価制度を的確に伝えることができることを念頭に、以下の2点を評価者研修のベンダーに求める要件としました。

<目標設定の重要性>

評価制度のなかで「目標設定」がもっとも難しく重要と言えます。期初の目標設定が適切にできていないと期末に正しく評価をすることができません。当金庫には資格等級制度と役割等級制度の2つの等級制度があります。それぞれの等級定義を評価者、被評価者がよく理解し、設定した目標をお互いに共有することが評価制度のポイントであると考えました。当金庫の評価制度を理解し、目標設定の方法を職員へ適切に伝えることができることはベンダーの必須要件でした。

<講義と演習の両面で行う研修>

座学だけでは、評価制度の概要は理解できたとしても運用方法まで身に付けるのは困難です。我々としては座学に加え、学んだ知識を実践に活かす演習が必要だと考えました。具体的なフローとしては、人事部スタッフによる評価制度の解説からスタートし、次に講師の講義、そして演習へとつながる研修です。こうした我々の考えと、実績と経験の蓄積から生まれたノウハウを上手く融合させてくれるベンダーを求めました。

Q.評価者研修のベンダーはどのようにして選定されたのでしょうか。

当金庫が求める評価者研修の要件は、その道のプロでなければ満たせないと感じていました。当金庫の人事制度は信用金庫の上部団体が作成した人事制度に関する資料を参考にしています。その資料は、大手シンクタンクの監修によるもので、その大手シンクタンクと関係があるビジネスコーチに依頼したいと考えていたのです。

そこで2016年12月にビジネスコーチに連絡し、評価者研修のプロである講師の方と面談。思った通り、当金庫の人事制度をすぐに理解して頂き、すぐにオファーをして2017年5月には評価者研修を開始したい旨を伝えました。

評価者は評価への関心が高まる

Q.評価者研修の反応はいかがでしたか。

新しい人事制度により、2018年7月から評価が待遇に反映されるようになります。評価制度は自分の身に降りかかってこないと実感できないものです。待遇面に反映されるとなると、目の色は変わってくるでしょう。被評価者としても、どうすれば高い評価が得られるのか関心を持ちます。

また、評価者は共通のモノサシに従い、絶対評価のなかでの評価結果と理由を被評価者に伝えなければなりません。評価者のスキルが問われますし、より大きな責任も生じます。主観ですが「部下の仕事に関心を持つ、あるいは部下の業務にも理解を示す」など、評価することへの関心が大きく高まったように感じます。

評価ポイントを被評価者にも理解させておきたい

Q.今回、被評価者研修を実施した経緯を教えてください。

今年2月、自主的に職員組合の主催で希望者に対する被評価者研修が開催されました。しかし、それだけでは被評価者すべてを網羅できません。今年は本格的に被評価者研修を行いたいという職員組合からの要望もあって、2018年度はビジネスコーチにお願いしました。今回の被評価者をもって、当金庫すべての職員がビジネスコーチの評価者研修もしくは被評価者のどちらかを受講したことになります。

Q.被評価者研修を実施した理由も教えてください。

大事なのは、評価者、被評価者間の意見のすり合わせです。評価者による評価ポイントを被評価者も理解しておきたいわけです。評価ポイントのすべてをレクチャーすることはできませんが、待遇面にも関わってくる問題ですので、自ずと被評価者研修が必要だと言えるでしょう。

ビジネスコーチからすると、被評価者研修はレアケースとの話でした。しかし、今回は評価者と被評価者、両サイドの反応を確認することで「評価者の実施状況を把握できる良い機会」と評価していただいています。そもそも、評価者と被評価者は表裏一体。同時期に行えば、お互いの悩みも分かります。そういう意味でも、被評価者研修を実施した意義があると思っています。

数字ではなく姿勢やプロセスを評価ポイントに置く

Q.評価者研修を通じて分かったことはありますか?

懸念していた通り、目標設定は難しかったようです。特に、数字(業績)以外の仕事に対する取組み姿勢や目標達成に向けたプロセスなどの定性評価が難しかったようです。数字だけで評価することは簡単ですが、数字だけで職員を評価することはできません。

大切なのは仕事への取組み姿勢や目標達成に向けたプロセス。考え方や行動を変えることにより必ず結果はでるものです。短期的な業績だけを求めては良い人財を育成することは難しいと考えています。

ただ、職員が従事している業務はそれぞれ異なるため、評価者、被評価者が共通のモノサシを持つ必要があるのかもしれません。特に、できて当たり前のようなルーティン業務の評価は難しいと感じます。評価ポイントには“業務への改善”などを求めたいのですが、ありきたりでは評価できません。誰もが納得する鋭い提案がほしいところです。

このように考察していくと、具体的な目標の立て方が難しいことがよく分かるかと思います。等級基準に照らし合わせ、適切な目標設定ができているかを確かめつつ、当金庫の評価制度を良く理解しているビジネスコーチの意見を積極的に取り入れていけば、大きく前進するのではないかと考えています。

研修はもちろん、研修後の役員報告でも貢献

Q.ビジネスコーチへの評価をお聞かせください。

大変満足しています。ビジネスコーチによる研修により人事制度や評価制度が全職員に対して浸透してきていると実感しています。ほか、以下の点においてもビジネスコーチを評価しています。

<研修を通じ課題と解決策を見出せた>

我々人事部は、すべて分かって評価制度を作り込んでいるわけではありません。ですから、研修は課題出しの場でもあると考えています。研修を研修のままで終わらせないために、研修の場で議論すれば、かならず何らかしらの課題が見えてきます。さらに、それを埋もれさせないで解決に向けた議論を行い、制度の充実化につなげてこうと考えています。

実際、研修のなかで出た課題と解決策は、Q&Aのような形で職員に還元しています。こうした機会はつくろうと思ってもつくれないもの。研修を通じてそれができているのは、ビジネスコーチによる大きな成果だと感じています。

<役員に対して第三者的視点での報告>

研修を通して感じた評価制度運用の現状や課題を役員と共有したいと考え、役員に対する報告会をビジネスコーチに依頼しました。当金庫の評価制度を理解し、研修の演習で職員に対して適切な指導、意見交換をして頂いた講師から研修を通して感じた当金庫の現状や課題を話して頂くことにより、役員に対して客観的に現状を報告することができました。報告会を通じて今後の評価制度の運用の方向性を確認できた点で大きな意義がありました。

やる気を引き出すコミュニケーションを伝授

Q.ビジネスコーチの評価者研修に対して興味を持つ企業に対し、先行ユーザーとしての立場から評価者研修を行う際のポイントについてアドバイスをお願いします。

評価者研修というと堅苦しく感じますが、言い換えれば、評価者が被評価者と話をする機会と目標を達成するためのコミュニケーションの創出であると考えています。ただし、コミュニケーションの解釈で間違ってはいけません。お友だちづくりのためではなく、「毎日の会話を交わしながら、やる気を引き出す」ためのコミュニケーションであることです。

ビジネスコーチは当金庫では難しい客観的な意見、第三者的な立場からの厳しい言葉で、評価者と被評価者とのコミュニケーションの有り方を教えてくれます。評価者研修を形骸化させたくないのであれば、ビジネスコーチはおすすめです。

Q.今後、ビジネスコーチへの期待をお聞かせください。

今回の評価者研修、被評価者研修を通じて、第一段階の意識改革を図ることができたと実感しています。今後は、より浸透させるため、PDCAを回しながら継続的に評価者研修を行っていくことが大事。そのためには、ビジネスコーチのサポートとアドバイスが何よりも不可欠です。引き続き、よろしくお願いします。

お忙しいなか、貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。