- 1on1ミーティング定着支援プログラム

- 女性リーダー育成プログラム

- クラウドコーチング

日清食品ホールディングス株式会社

(クラウドコーチング・マイコ)

研修後の課題感「見えない・やらない・変わらない」を改善できました

クラウドコーチング・マイコの導入で、取り組む課題を意識し行動の改善に効果がありました

クライアント企業情報

日清食品ホールディングス株式会社

日清食品ホールディングス株式会社は、大阪府大阪市淀川区と東京都新宿区に本社を置く企業で、即席麺を生産する日清食品を中心とする食品グループの持株会社である。資本金 251億2200万円、従業員数 12,539名 (連結)、売上収益 4509億円 (連結・2019年3月期通期)。

(※ この事例に記述した数字・事実はすべて事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述しています)

ご担当者様

財務経理部 課長 税理士 阿部裕子氏

情報企画部 課長 徳永美希氏

人事部 プロジェクトリーダー 段村典子氏

お客様の課題・ご要望

-

・女性活躍推進

ビジネスコーチの提案・サポート

- ・コーチング研修

- ・クラウドコーチング・マイコ

「コーチング」に着目した理由

ビジネスコーチ:今回、女性リーダープログラムで、コーチングを実施するに至った背景から、お伺いしたいと思います。

段村様(人事部):ダイバーシティ推進の役割を担っており、その中で、「女性リーダーを育てよう」というのが会社としてのミッションでした。

なぜコーチング?かというと、これまで様々なスキルインプット系の研修も実施してきましたが、誰もが現場で即使えるスキルとして、自身の体験からもコーチングがベストと思ったためです。

また、コーチングは、男女問わず、リーダーとして必須のスキルであると捉えています。

部下が成長を実感するには、上司は部下の主体性を引き出す関わり方が必要で、そのアプローチとして、コーチングはひとつの型として、とても有効だと思いました。

また、女性特有の課題として、“(残念なことに)同じ言葉を発言しても男性より強く捉えられてしまう”、もしくは“遠慮しすぎて伝わらない”という2種類のコミュニケーション上の課題があると考えていいます。それをうまく調整できるのがコーチングスキルだと思い、コーチングを実施することになりました。

研修の課題感「見えない」「やらない」「変わらない」に対するアプローチ

ビジネスコーチ:段村さんは事務局として、様々な研修を手がけていると思いますが、研修全般についてお伺いします。

今までの研修での課題感、事務局ならではの悩みというのは、どのようなものがありましたか?

段村様:研修は数多く実施していて大好きなのですが、何というかお祭りのような形で終わることが多いのも事実です。研修の場はとても盛り上がるし、その後の飲み会も「やるぞ!」と熱量が高いのですが、その後、研修の学びをどれだけ覚えられているのか、どれだけ言ったことができているのかというところまで、人事もフォローできていないですし、受講者も忘れることが多く、「やりっぱなし感」というのは否めないなと思っていました。今回は対象者が少ないということもありましたので、集中して一人ひとりを事務局として観察し、どの様に変わることができるかということを、ステークホルダー(職場の上司・同僚)を巻き込んだり、クラウドコーチングを使った仕組みを作ることで、なるべく日常の行動に落とせるような設計を心がけました。

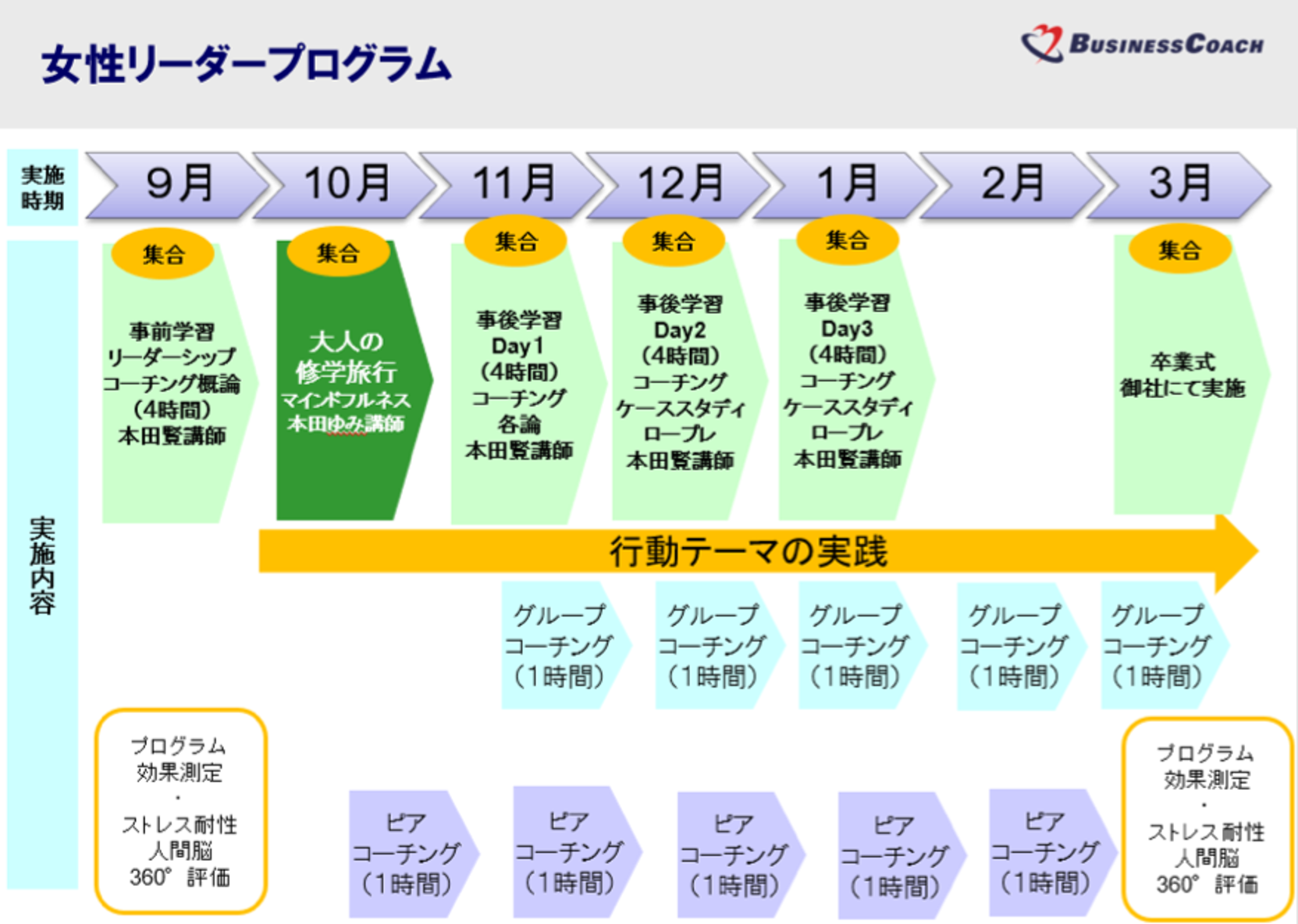

プログラム全般としては、6ヶ月に渡って、集合研修、プロコーチとの1on1コーチングと受講者同士のピアコーチングという、コーチング漬けの日々を送っていただくことと、あとは自分の行動の実践です。「定着」という意味ではとても効果的だったと思っています。

ビジネスコーチ:ありがとうございます。「定着」というキーワードがありましたが、事務局から見て、「見えない」「やっているのかわからない」「定着したのかわからない」という今までの研修にあった課題感については、実際にプログラムを終えて、どのように感じましたか?

段村様:正直、全員が定着しているとは言い切れませんが、その中でも大半の方は定着していると思いました。「研修は大体1~2割が変わったらいい」と言われている世界だと思うのですが、その中でとても高い効果があらわれたという印象があります。

実際に、ステークホルダー(職場の同僚)からの意見や受講者の表情、発する言葉の内容が変わってきたという印象があるので、事務局として効果を感じています。研修終了後から半年経過した今でも、受講生から“あの研修がマネジメントにすごく役立っている”と言って頂けるのは事務局として幸せなことです。

「実践しない」から「実践する」へ ~受講者視点~

ビジネスコーチ:徳永さんも阿部さんも、今まで数多く研修を受けられていると思いますが、それが自分の行動の変化や成長につながったという感触や日常の業務に活かされたという、「実践」「定着」「成果」という観点からお伺いしたいと思います。

徳永様: 今まで、このくらい長い期間の研修というのは経験がなかったので、複数回のピアコーチングの実践が盛り込まれていて、より定着につながったという感じはありました。他の研修だと短期間や数日間なので、どうしても落とし込みまでは難しいと思っていました。

ビジネスコーチ:今回のプログラムでの一番の気づきは?

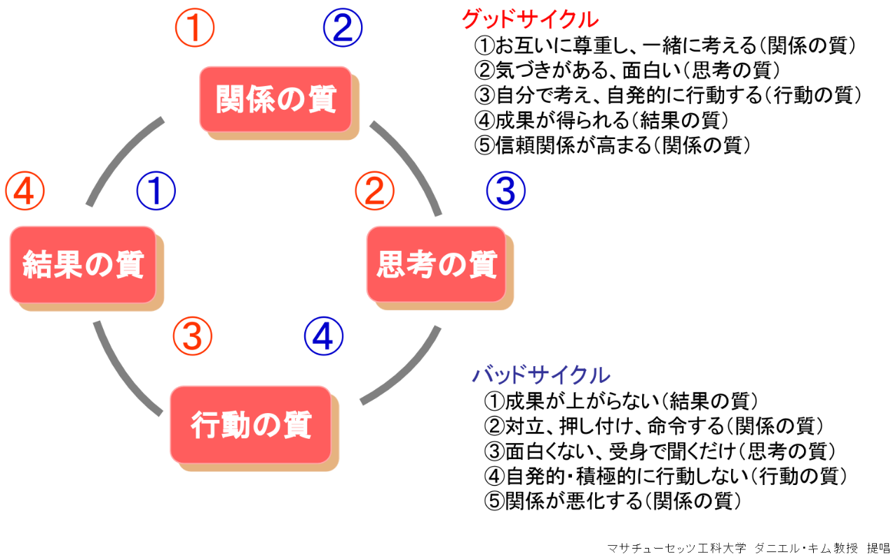

徳永様:研修でこれからのリーダーには、EQ(心の知能指数)が必要だと教わりました。傾聴と寄り添い、信頼、そういったところが大切だということを、なんとなく今までも分かっている感じではいましたが、(今回のプログラムを通じて)改めて強くそう思いました。

私自身、「皆が楽しみながら仕事をしていくにはどうしたらいいか」という課題を感じていたので、最終的にチームとして成長していくためには、お互いの信頼関係が必要で、そのためには相手の思いや考えを傾聴し、寄り添うというのが本当に必要であるということを学びました。

ビジネスコーチ:楽しくあるには信頼、信頼関係をつくるには傾聴と。逆算から、具体的に行動にまで落とし込まれたということでしょうか。

徳永様:はい。私は取り組みの中で、必ず続けられる小さなところから始めるのが大切だと思いました。

「今日一日話してなかった」ということがないように、「メンバーとお昼を週に1回食べる」「1日1回は短い時間でもこちらから話しかける」などからスモールスタートしました。それは仕事の話でもいいですし、全然違う話でもいいですし、とにかく何かの会話をすることが大事だと思いました。

また、会話するときに「どうなったらいいと思いますか」と言葉で出して、会話の中で1度やりとりすることを意識して続けています。

その結果、コミュニケーションがすごく良くなったと思います。

ビジネスコーチ:とは言っても、「ひと声かける」とか、小学生が立てるような行動項目ですね。

一見、「え、そんなくだらないことやるの?」と思ってしまいそうですが。

徳永様:確かにそうですが、「継続」となると様々な理由からできない方もいらっしゃると思います。特に、傾聴を意識しながら会話をすると、相手はたくさん話をしてくれるので、相手が普段どんな思いを大切にしていて、どういうことを考えて仕事しているかが、より分かるようになってきます。

ビジネスコーチ:企業である以上、やはり業績は大事ですよね。「一声かけて、売上や成果につながるんですか?」という問いに対しては、どうお答えになりますか?

徳永様:皆が互いに楽しくハッピーに仕事ができれば、自然と仕事の効率はあがっていくと考えています。チーム内でも研修で実施した「タイプ別分析」を行い、それぞれのタイプに応じた相手を思いやるコミュニケーションの方法を共有し、実行に移す取り組みも行いました。コミュニケーションを良くして、「やる気を持って楽しく」、「自ら考えて楽しみながら行動する」というところにつなげるためには、そういう地道なところはやはり必要で、やらないよりやったほうがいいと思います。

ビジネスコーチ:ありがとうございます。では、続いて阿部さんにお尋ねいたします。

実際にこのプログラムに参加された阿部さんにとっての一番の気づきは何ですか?

阿部様:一つの結果に対してのアプローチは、人数分だけ存在するということに気が付きました。それまでの私は過去の経験から得た方法や教訓までも含めてメンバーに仕事のアサインをしていたと思います。「やって欲しいのはこういうことで、こういう方法がいいのでは」と。

ビジネスコーチ:そのように気づかれたのはなぜですか?

阿部様:最初の研修で講師の方が仰った「コーチングって何だか分かりますか?馬車をひいてクライアントの行きたいところに連れていくことです。」という言葉です。今でも「コーチング」と聞くと、いつもあの馬車を思い出します。だから「コーチング」という言葉を聞くだけでもリマインドされて、とても良かったと思います。

ビジネスコーチ:阿部さんは、研修後、何を意識しましたか?

阿部様:現代の世の中は変化が速い為に、キャッチアップしようとついつい情報を取るばかりになりがちだと思いますが、興味を持ったことだけでも良いので、「自分が何を思っているか」ということを表層化(言葉にする)することが大切だと思いました。そこで、週次のミーティングでは、皆が気になった記事について「思ったことなど何でもいいからシェアしてください」ということを始めました。

ビジネスコーチ:それはなぜですか?

阿部様:情報を取る過程で自分自身の意見や感想はあるはずなのに、それを意識することが出来ていないということは受け身になってしまっている事だと感じたからです。それでは勿体ない。一方で皆がどんなことを考えているかとか、どんな記事に目を止めているかを知る事も、お互いの個人の特性を感じてくれる良い機会とも考えました。何気ない一言から意外な発言や発想も生まれてくるといった効果も間接的にはあるのではないかと思います。

定着のしくみ「クラウドコーチング」

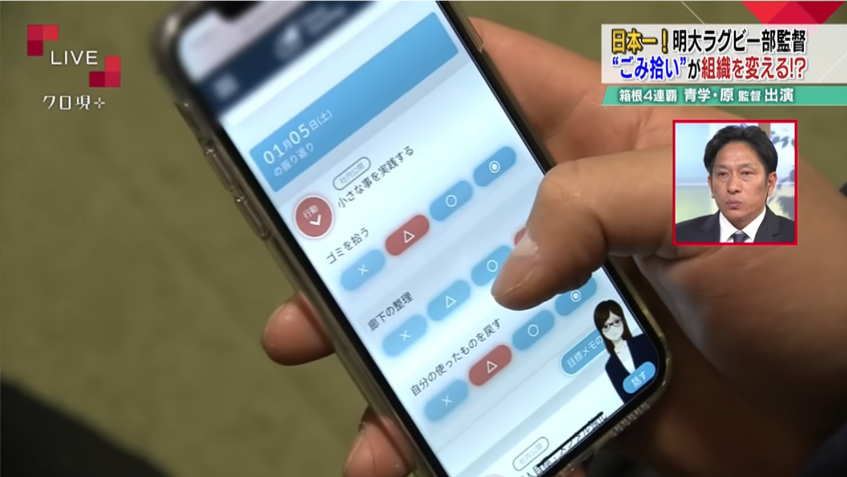

ビジネスコーチ:クローズアップ現代+「イマドキの若手育成術」でも取り上げられた「クラウドコーチング」は、「日々、自分が決めた行動項目を毎日スマホでタップする」という非常に簡便なツールで、一見すると「こんなの使ったって意味ないでしょ」みたいなご意見も、実は結構いただくのですが、クラウドコーチングをユーザーとして実際に使ってみて、率直な感想をお聞かせください。

※2019年1月16日(水)NHK放送、クローズアップ現代+「イマドキの若手育成術」で「クラウドコーチング」が紹介されました

徳永様:最初は、どうかな?と思いながら使い始めましたが、自分の日々の振り返りすることで、意識を定着化させていくのに「クラウドコーチングは」本当に必要だと感じました。「クラウドコーチングに、行動項目「ひと声かける」「尋ねる」ができたかどうか◎〇△×にて入力する」ときにやはり考えます。

自分の作っていた目標に対して、「今日本当にそれができたのか」「もう少しこういうふうにやってみよう」など。「行動」を考えるきっかけになりました。クラウドコーチングをやらなかったとしたら、そこまで考えなかったかもしれません。

やること自体、難しいものではないので、少し時間を作って、自分で振り返りをして、日々見直して、明日はどうしようかな…など、本当に役に立ちました。この継続した関わり方“「ひと声かける」「尋ねる」”をやっていることで、最近はメンバーから「もうちょっと自分で考えてみます」のような言葉がどんどん出てくるようになりました。

クラウドコーチングも含めて、このプログラムの全体が、成果につながっていると感じられる場面でした。

阿部様:自分ができていることを小さなことでも噛みしめて確認することで、モチベーションが低い時にも次に進めるという事はあると思うので、クラウドコーチングはすごく大事だと思いました。同時に、目標の立て方がすごい重要だと思いました。欲張らずに自分が本当に達成したい目標(行動)を実行できればとても効果があると思います。

私が意識したのは、「相手が何を求めているかを意識して質問する」ということです。最初からこちらが欲しいことを目指して質問をしてしまうと、警戒されたりします。ですので、「私が欲しい情報はこれなんだけど、それを引き出すためにはどういう聞き方をすればいいのか」ということを意識するようになりました。

ビジネスコーチ:月に1回、クラウドコーチング上のステークホルダー(上司・同僚・部下)からのサーベイからのフィードバックを受けてみての感想は?

徳永様:自分が取り組みしていることに対して、周りのフィードバックがあることで、意識の継続だったり、自分の次の行動をどう考えるかの気づきにつながったので、とても効果がありました。

阿部様:フィードバックに関しては2つの良い影響があったと思っています。1つ目は勿論、自分自身の行動に対して改善できることは何かということを教えてもらえたこと。2つ目はステークホルダーの方への影響です。

おそらくフィードバックをしてくれる過程で「私がこういうことを考えながら行動している、だから私たちにこうして接しているんだ」ということを考えてくれていたと思います。そのことがチームのパフォーマンスに良い影響を与えていた気がします。

研修後のフォローアップに悩む人事部へのメッセージ

ビジネスコーチ:事務局の段村さんに、研修後、冒頭におっしゃっていただいた「見えない」「やってるのかわからない」「変わっている手応えが感じられない」というところで悩んでいる企業人事部の方に対するメッセージがあればお願いします。

段村様:人はそんなに簡単には変わらないということを覚悟しながらプログラムを設計しつつも、人は変われるという可能性を信じて取り組むということだと思います。前者でいうと、変われないのは仕掛けがないとか、支援がないということだと思うので、どう仕掛けを作るか、どう支援するかにかかってくると思います。

ビジネスコーチ:「仕掛け」と「支援」ですね。

段村様:「仕掛け」はクラウドコーチングであったり、ステークホルダーのサーベイだったりすると思いますし、「支援」は人事部として、事務局がどれだけ関われるかということと、受講者の周囲への接触とか、どうですか?みたいなことをどれだけやれるか、それをどうフィードバックできるか、誰からするか、みたいなことを考えていくことだと思っています。

ビジネスコーチ:ありがとうございます。最後にビジネスコーチへの忖度抜きのメッセージいただければと思います。

徳永様:成長実感できる方をこれからもどんどん増やしていっていただきたいと思います。

阿部様:経営するという人材も含めて、日本は人材輩出力が低いと言われていると思います。それは、教育の部分から考えていかなければならないと思いますが、社会人になってからでも十分に成長の機会というのはあると思いますので、そういう方をどんどん輩出できるような仕組みを仕掛けていってほしいと思います。

段村様:そうですね。企業だけではなくて、スポーツ界のコーチングとか育成の在り方も変えられているのが素晴らしいと思います。日本の将来を育てる、といういいパワーになっていると思うので、自分たちの子供世代のことも考えて、是非、引き続き、頑張っていただきたいと思います。