- エグゼクティブコーチング

- リーダーシップ開発プログラム

日本たばこ産業株式会社

(日本たばこ産業)

組織の活性化とリーダーシップ強化のために

マーシャルゴールドスミスが教えてくれた「何かひとこと価値を付け加えようとするのはリーダーの悪癖」という言葉は、私の心に深く突き刺さりました

クライアント企業情報

日本たばこ産業株式会社

日本たばこ産業(以下 JT) は、たばこ、医薬品、食品の製造・販売を行う企業です。設立1985年(前身は日本専売公社)。

年商2兆1539億7000万円(連結/2014年度)、従業員数 51,341人(※ 連結、2014年12月31日時点)。

ご担当者様

日本たばこ産業 代表取締役副社長 岩井 睦雄氏

お客様の課題・ご要望

-

・組織の活性化とリーダーシップ強化

ビジネスコーチの提案・サポート

-

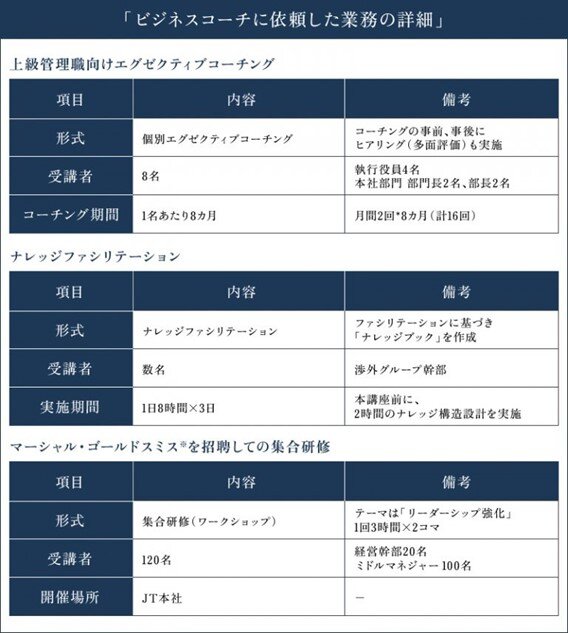

「組織の活性化とリーダーシップ強化」のための集合研修

・マーシャル・ゴールドスミス博士の特別セッション実施

・上級管理職向けにエグゼグティブコーチング

ビジネスコーチ活用の経緯

Q:岩井様がビジネスコーチを活用することになった経緯を教えてください。

A:2008年の夏に、それまで各事業部に分散していたIT関連の部門を、一つの組織に統合する計画が持ち上がりました。しかし部署を単に結合するだけでは、いくら各事業から優秀なプレーヤーを集めてきても、部門としての一体感、ブレークスルーが生じません。この問題を解決するために、当時、社内の別部門で取引のあったビジネスコーチに相談し、「組織の活性化とリーダーシップ強化」のための集合研修を行っていただきました。

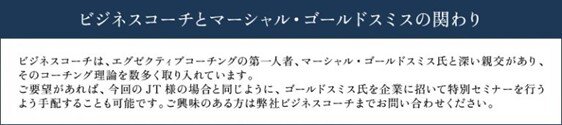

以前からコーチングを少し勉強していましたが、2013年には、私自身が深く尊敬するコーチであり、またビジネスコーチのコーチング技術の提供者でもある、マーシャル・ゴールドスミス氏をJTに招聘し、経営層やミドルマネジメント層向けに特別セッションを実施していただきました(※ このときの手配はビジネスコーチに依頼。詳細は本文末尾を参照)。

その後、経営企画部門の部門長になったことを契機に、2015年にはIT部門(※1)の上級管理職向けにエグゼクティブコーチングを実施、又、他部門である渉外部門ではナレッジファシリテーションをビジネスコーチ社にお願いしました。

※1: JTではIT部門は経営企画部に属しています。

管理職となって「正しいことを言っても人は動かない」と悟る

Q:岩井様がコーチングに興味を持った経緯を教えてください。

A:30代で管理職となった頃から、部下や周囲とのコミュニケーションの重要性に気づき、コーチングを始めとする「コミュニケーションの技術」に関心を持つようになりました。

それ以前の私は、「仕事は、『仕事そのもの』で勝負するべきである」という考えを持っており、「正しいこと」が分からない人間はダメだと勝手に決めつけていました。

しかし部下を持ってからは、「人が行動するのは、それが『正しいから』ではない」、「いくら正論を言っても動かないものは動かない」と何度か悟らされました。その経験を通じて、「周囲を巻き込めるだけの人格的な魅力」、「相手に自然に『やろう』と思わせるリーダーシップ」の必要性を実感したのです。

自分の主張を的確に伝えるにはレトリックを磨くのも一つの方法かもしれませんが、所詮それは一過性のテクニックにすぎない。職場とは同じ顔ぶれが長い間一緒に働く場所であり、そこで継続して成果を出すには真の意味での相互理解が欠かせません。人と人はどう対話すれば理解が深められるのか、それが管理職となった自分にとっての中心課題となりました。

社外の仲間と「ダイアログとは何か」「有志を募っての『対話』」「ひとつの話について、『討議』するのではなく、それをきっかけにそれぞれにどんな想いや気づきが生まれたかを『対話』すること」等を実践しました。またコーチングスクールに通ったりもしました。

それら自己啓発の一環として2013年にはマーシャル・ゴールドスミス氏の来日セミナーに参加したのですが、これはちょっと、それまで体験したことのない衝撃的な内容でした。

マーシャル・ゴールドスミス博士とは?

マーシャル・ゴールドスミス博士(Dr.Marshall Goldsmith)

インディアナ大学MBA、UCLA博士号。エグゼクティブコーチングの第一人者。

フォード、グラクソスミスクライン、ファイザー、世界銀行など世界的大企業のCEOやCEO候補100名以上をコーチしたことで知られる。

1949年ケンタッキー州生まれ。76年から大学で教鞭をとるかたわら、専門とする「ボードメンバー向けリーダーシップアセスメント」の手法を駆使してリーダーシップ能力開発プログラムに従事。

米国における「エグゼクティブコーチングのグル(先導者)」と呼ばれる。

「経営思想界のアカデミー賞」とも言われる権威と影響力を持つといわれるThinkers 50で、2015年にリーダーシップ開発部門賞受賞(総合では5位)に選出される。主な著書に『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』『コーチングの神様が教える「前向き思考」の見つけ方』『トリガー 自分を変えるコーチングの極意』(いずれも日本経済新聞出版社)。

マーシャル・ゴールドスミスのセミナーの衝撃

Q:どんな点が衝撃的だったのでしょうか。

A:言葉で表現するのは難しいのですが、ゴールドスミス氏が行ったダイアログからは並外れて大きな、相手へのリスペクトそして包容力を感じました。アメリカ人なのに仏教的な何かが伝わってくるのです。

何をしているかの「Doing」ではなく、その人のあり方、つまり「Being」が素晴らしい人という印象を受けました。

その後ゴールドスミス氏の著作、『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』を読みましたが、ここに書かれていた「(リーダーが陥りやすい)20の悪い癖」は、いずれも心に突き刺さる内容でした。

「20の悪い癖」

- 「極度の負けず嫌い」

- 「何かひとこと価値をつけ加えようとする」

- 「善し悪しの判断をくだす」

- 「人を傷つける破壊的なコメントをする」

- 「『いや』『しかし』『でも』で文章を始める」

- 「自分がいかに賢いかを話す」

- 「腹を立てている時に話す」

- 「否定、もしくは『うまくいくわけないよ。その理由はね』と言う」

- 「情報を教えない」

- 「きちんと他人を認めない」

- 「他人の手柄を横どりする」

- 「言い訳をする」

- 「過去にしがみつく」

- 「えこひいきする」

- 「すまなかったという気持ちを表さない」

- 「人の話を聞かない」

- 「感謝の気持ちを表さない」

- 「八つ当たりする」

- 「 責任回避する」

- 「『わたしはこうなんだ』と言いすぎる」

特に身につまされたのが、「何かひとこと価値をつけ加えようとする」と「人の話を聞かない」の2点です。

特に印象に残った2つの指摘

Q:具体的にどのような点が身につまされたのでしょうか。

A:まず「何かひとこと価値をつけ加えようとする」という点ですが、たとえば部下が何か素晴らしいアイデアを持ってきたときも、以前はつい「YES but~」と返していました。しかし、仮に部下が未熟さゆえに失敗するとしても、上司たるもの、それぐらいは部下の経験値を上げる授業料と割り切って、よし分かったやってみろと背中を押すぐらいの気概があって良いのではないでしょうか。部下にはその経験を通じて学ばせればよい、上司の私が言葉を付け足す必要はないのです。

次に「人の話を聞かない」という点ですが、以前は部下の話を真剣に聞いているつもりでも、結局は相手の話が終る前に「ああだこうだ」とついコメントしていました。私としては、自分の中に蓄積されている経験データベースの大きさに自信があるので、ついナレッジを提供したくなるのですが、上司が「こうだよ」と言い切ってしまうと、部下は「いいえ」とは言えなくなります。

今は話に違和感があったとき軽く質問するぐらいで、コメントはしません。むしろ心がけているのは、「言いたいことを言ってもらえる環境づくり」、「何か話したそうな雰囲気の人を感じること」の方です。最近は以前に比べ「部下が本当にやりたいこと」がよく見えてきた気がします。

セミナーと著作に触れたことで、私はゴールドスミス氏のファンになりました。そして翌年2014年に、ゴールドスミス氏が再び来日するというので、ぜひJTに来て特別セッションを開いていただけるよう、ビジネスコーチに手配を依頼しました。

マーシャル・ゴールドスミスのJT向け特別セミナーの印象

Q:セッションの印象はいかがでしたか。

A:セッションは、午前中に「女性管理職および女性が多い部門の管理職」を対象に、午後には「社長および役員」を対象に行いました。役職に関係なく、出席者を自由に指名して対話するゴールドスミス氏のスタイルは大変好評で、セッションは大いに盛り上がりました。

個人的に印象に残ったのは、「余計な一言を捨てなさい。それはアクティブ・ノンアクション(バタバタしながら何もしない)を引き起こす」という言葉でした。例えば、リスがゲージのなかでクルクル回っているのは、なるほど忙しそうですが、しかしその行動に価値はありません。これが「アクティブ・ノンアクションの罠」です。

上司は「部下のアクティブ・ノンアクション」を誘発しないよう気をつける必要があります。部下が動いているとき、つい「これも大切だから調べておきなさい」とコメントしたくなりますが、これを重ねていると部下の仕事は無限に膨らみます。私たち上司は、自分が本当にクリティカルな指示をしているのかどうか、常に自問しなければいけません。この「アクティブ・ノンアクションの罠」の話は多くの役員の心に刺さったと思います。

エグゼクティブコーチングへの評価

Q:その後2015年に、IT部の上級管理職向けにエグゼクティブコーチングを実施いただいています。このコーチングへの評価をお聞かせください。

A:ビジネスコーチのコーチングは、マーシャル・ゴールドスミス氏の理論を忠実に実践していると感じました。

個人の人生を変えるためのライフコーチングと違い、企業がクライアントとなるエグゼクティブコーチングでは、目標は「影響力の大きい社員(上級管理職)を変化させ、それによって組織のパフォーマンスを向上させ、ひいては会社全体に成果をもたらすこと」です。 ライフコーチは「答えはいつもクライアントの中にある」という考え方ですが、ゴールドスミス氏及びビジネスコーチの手法は、その大原則を大切にしながらも「私の経験ではAとBとCがあります」というようにアイデアを提供することも良くあります。これは、ティーチングとまでは言わないにせよ、コーチングとコンサルティングの中間のスタンスと言えるかもしれません。

ライフコーチは「答えはいつもクライアントの中にある」という考え方ですが、ゴールドスミス氏及びビジネスコーチの手法は、その大原則を大切にしながらも「私の経験ではAとBとCがあります」というようにアイデアを提供することも良くあります。これは、ティーチングとまでは言わないにせよ、コーチングとコンサルティングの中間のスタンスと言えるかもしれません。

先輩ユーザーからのアドバイス

Q:現在、エグゼクティブコーチングの導入を考えている企業に向けて「先輩ユーザーからのアドバイス」などあればお聞かせください。

A:エグゼクティブコーチングで成果を出すには、対象者がコーチに対して、「このコーチになら会社にも家族にも言えないことを言える」と思えるだけの関係性(ラポール)を築くことが重要です。ちなみにこれは「親密な間柄になること」とはまた別の話で、「ビジネス上の対人関係だからこそかえって何でも話せる」という種類の信頼関係です。

これを実現するにはコーチと対象者の「相性」が重要になります。したがって企業側は、コーチング対象者の綿密なプロフィールをコーチング会社に事前に提出し、彼/彼女によく合うコーチをマッチングしてほしいと明確に希望することが重要だと考えます。

今後の期待

Q:ビジネスコーチへの今後の期待をお聞かせください。

A:JTは今後とも変化の多いビジネス環境を乗り切り、企業としてさらに成長していくためにも、社内コミュニケーションの改善、上級管理職の育成に力を入れていく所存です。ビジネスコーチには、優れたコーチング技術を通じて、JTの人材育成の取り組みを後方支援していただくことを希望します。今後ともよろしくお願いします。

写真右はビジネスコーチ常務執行役員 青木裕