- 1on1ミーティング定着支援プログラム

- ビジネスリーダーコーチング

- クラウドコーチング

第一生命保険株式会社

(次世代経営塾)

『次世代経営塾』は、正解を教える場ではなく「正解を作り出す力」を養う場

第一生命では選抜研修「次世代経営塾」を毎年、実施しています。 ビジネスコーチにはその研修の改革を依頼しました。

クライアント企業情報

第一生命保険株式会社

第一生命保険(以下 第一生命)は日本を代表する保険会社の一つです。創立1902年(明治35年)。

従業員数 57,266名(内勤職11,628名、営業職45,638名)、保険料等収入 2兆5,475億円。

(※ この事例に記述した数字・事実はすべて、事例取材当時に発表されていた事実に基づきます。数字の一部は概数、およその数で記述しています)

ご担当者様

人事部 人財開発室 原 由也 氏 津田 真樹子 氏 小林 鮎美 氏

お客様の課題・ご要望

-

・次世代幹部の育成

ビジネスコーチの提案・サポート

- ・コーチング研修

- ・個別コーチング

『次世代経営塾』の設計、研修、研修後のフォローアップを一括してビジネスコーチに依頼

Q. 第一生命はビジネスコーチにどんな業務を依頼していますか。

ビジネスコーチには2017年より、第一生命の研修制度、『次世代経営塾』の設計、研修、研修後のフォローアップを一括して依頼しています。『次世代経営塾』とは、将来の経営幹部候補となる中堅社員を選抜して行うものです。概要は次のとおりです。

(※ 以下、ビジネスコーチの提案書および講義資料からの抜粋)

『次世代経営塾』は2012年に開始しました。2016年までの4年間は、ビジネススクール的なカリキュラムを教えていましたが、その手法では「受講者の行動変容を実現する」という目標を十分に果たすことができず、内容の刷新(テコ入れ)を検討していました。

そこに知人を通じて紹介されたビジネスコーチから、「コーチングを軸にした研修」の提案があり、詳しく内容を聞いたところ、弊社が求めている方向とよく合致していたので、採用を決定しました。

5つの視点

Q. 「コーチングを軸にした研修」はどういう点で第一生命のニーズに合致したのでしょうか。

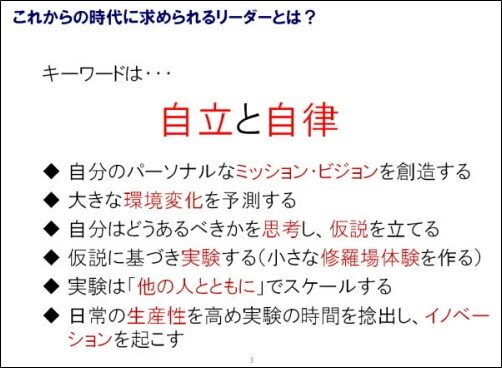

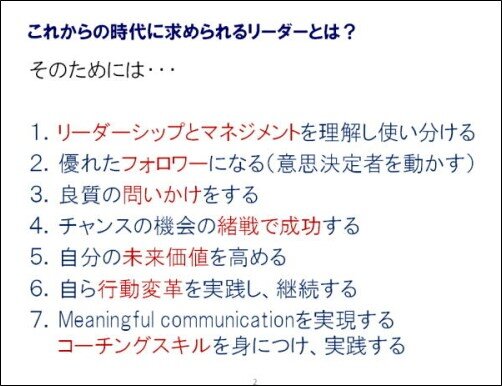

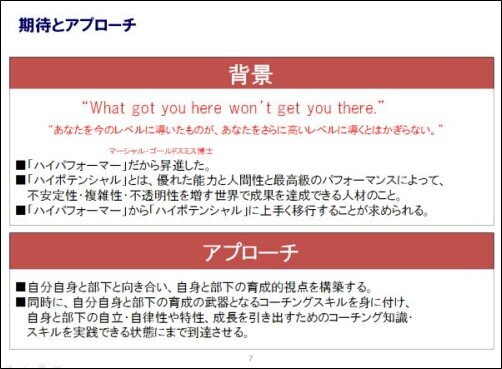

「コーチングを軸にした研修」を選んだことは、大きくは次の5つの視点に基づいています。

- 「どうしていいか分からないときでも、正しく判断、行動できる人財を育てる」

~ ”コモディティとしての正解”を教えても意味がない。 - 「ハイパフォーマー人財を、ハイポテンシャル人財に変える」

~ 下を引っ張り上を動かす力を身につけさせる - 「インプットではなく、アウトプット中心にする」

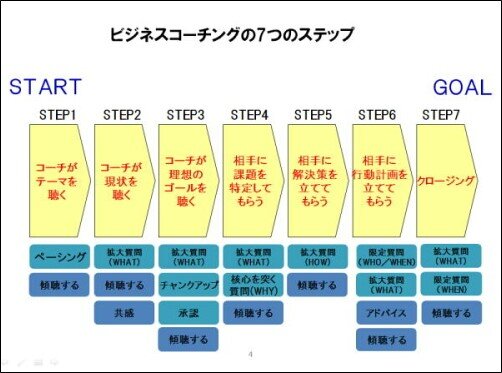

~ 真面目だが慎重すぎる社員のカラを破る - 「コーチングスキルを身につけさせる」

~ 部下を育成するためのコアスキル - 「研修内容を定着させる『しくみ』を取り入れる

~ ツールの活用

事業環境の激変に対応するために

Q. 視点1.「どうしていいか分からないときでも、正しく判断、行動できる人財を育てる」とは、具体的には。

第一生命グループは5期連続の増収・増益となり、2016年期も上場来最高益を達成するなど、足下の業績は御陰様で好調です。しかし現在が好調でも、将来については決して楽観できません。まず日本国内では現在、人口が減少傾向にあるので、弊社が100年にわたり続けてきた「国内生保中心の事業運営」では、この先の成長は難しくなります。つまり必然的に海外市場の売上比率を伸ばさなければなりません。また金融界にはAIやフィンテックなど技術革新の波が押し寄せています。これにも対応する必要があります。

「海外での事業展開」「AI,フィンテックへの対応」。いずれも事業の「前提」を覆す大きな変化です。従来のビジネス環境を前提としたMBA的な経営管理手法やベストプラクティスを学ばせることもいいのですが、受講後のリーダーとしての行動変容という点で疑問として感じていました。この違和感をある本では「正解のコモディティ化」と表現しており、なるほどと思いました。

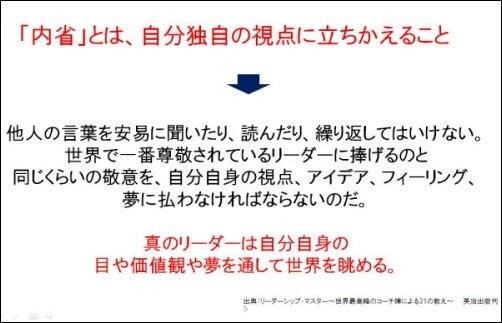

これからのリーダーは「従来と異なる環境、前提」の中で、「前例のない事態」に日常的に直面することになります。そんな「どうしていいのか分からない状態」の中で、それでも「何をするべきか正しく判断する力」、それこそリーダーが身につけるべき能力です。そう考えるとき、『次世代経営塾』は、正解を教える場ではなく、「正解を作り出す力」を養う場であるべきといえます。

ビジネスコーチの提案は、正解を上から教授するのではなく、「コーチングを通じて、何らかの解を内発させる」という趣旨で、とても手応えを感じました。そして社内での検討を経た後、ビジネスコーチへの依頼を決めた次第です。

ハイパフォーマー人財をハイポテンシャル人財に

Q. 視点2.「ハイパフォーマー人財をハイポテンシャル人財に変える」とは。

『次世代経営塾』の受講者は基本的に「課長クラス」です。すでに十分な実績を上げた有能な社員、つまり自力で成果を出す能力は十分にある「ハイパフォーマー人財」を選抜しています。

『次世代経営塾』の受講者は基本的に「課長クラス」です。すでに十分な実績を上げた有能な社員、つまり自力で成果を出す能力は十分にある「ハイパフォーマー人財」を選抜しています。

課長職は、会社全体の組織構造の中で「中間」に位置します。今後、さらに大きな成果を上げるには、部下を引っ張るリーダーシップの他に、上司や経営層など意志決定者を動かすフォロワーシップも重要です。

『次世代経営塾』は、すでにハイパフォーマーである受講者が、周囲を巻き込み全体で成果を出す「ハイポテンシャル人財」に自己を変革する、その契機の場となることを目指しています。

真面目だが慎重すぎる社員のカラを破る

Q. 視点3.「インプットではなくアウトプット中心にする」とは。

「未知の前提、不測の事態にあって、なお道を切り開ける人財」を育成しようと考えるとき、そのための研修は、座学で経営理論を学ぶインプット型ではなく、受講者が自ら考え動くアウトプット中心が望ましいといえます。これについては従来の研修でも、自由な討議の時間を設けるなどアウトプットを指向していました。しかし、それは今ひとつ上手くいきませんでした。

理由の一つが「受講者が慎重すぎる」ことにありました。みな真面目なので、正解を確信できないことについて安易に口を開こうとしないわけです。この場合、普通にディスカッションを仕向けても今ひとつ盛り上がりません。

これに対し、今回の『次世代経営塾』では、研修全体がコーチングの方法を軸にしているので、受講者は自らアウトプットしないことには研修に参加することすらできません。この「コーチング形式の研修」は、受講生のカラを破る上で、非常に有用だと感じています。

部下育成のコアスキルとしてのコーチング

Q. 視点4.「コーチングスキルを身につけさせる」とは。

コーチング形式で行う『次世代経営塾』を通じ、受講生には「自分がコーチングを行うためのスキル」をも身につけてほしいと考えました。今後、実際の仕事の場で、管理職として自分の部下をコーチできるようになってほしいわけです。

今回の研修は受講生が互いにコーチングをしあう、「ピアコーチング」を行いました。これは受講生に非常に好評でした。一対一でコーチングをすれば(されれば)、自分だけではたどりつけない認識にたどりつける、それを実感したようです。

『クラウドコーチング』による学びの定着

Q. 視点5.「研修内容を定着させる『しくみ』を取り入れる」とは。

今回の研修は7ヶ月で全4回という形式であり、研修と研修の間は最長で2ヶ月に及びます。この空白期間にダレが生じないよう、前回の研修で学んだことを日々意識化、実践できるよう、ビジネスコーチの提案に基づき『クラウドコーチング』というツールを導入しました。 『クラウドコーチング』は、これは研修で学んだ内容を日々のチェック項目として定め、受講生が日々、自己採点していく仕組みです。

実は『クラウドコーチング』については、最初はそれほど期待していませんでしたが、使ってみて予想以上の良さを感じています。

『クラウドコーチング』の利点

Q. どんな点に良さを感じたのでしょうか。

『クラウドコーチング』では「受講生がクラウドを通じて、互いの実践状況を互いに見ること」ができます。このとき受講生は、「自分だけが停滞している」という状況を許しがたく思うので、それが原動力となり、健全な緊張感を持続できます。

私も定期的に、受講生の様子を見ています。頑張っていると感じたときは「いいね!」ボタンを押しています。これにより、「人事部として受講生の様子をきちんと見ている」ということをさりげなく伝えられます。

従来の『次世代経営塾』では、研修と研修の間の期間は、どうしても緊張感が薄れていました。いくらハイパフォーマーでも期間が空けば、やはり人間、どうしても気が抜けるのです。それを防止するさりげない仕組みとして、『クラウドコーチング』は有用です

「互いの様子が見える」とか「いいね!が押せる」とか、何気ないことなんですけどね。でも、これはクラウドという仕組みなしには実現できません。研修内容を定着させるための、気の利いた小道具だと思います。

先行ユーザーとしてのアドバイス

Q. 現在、ビジネスコーチの活用を考えている企業に向けて「先行ユーザーとしてのアドバイス」などあればお聞かせください。

ビジネススクール的な研修、MBA的な研修に対し、「講義内容は優れているのだが、受講者の行動変容につながらない…」という不満を感じている企業には、ビジネスコーチによる「コーチング形式の研修」は、一考の価値があると思います。研修内容と定着させるための『クラウドコーチング』も優れています。

なお今回の研修会場には、麹町のビジネスコーチ本社セミナールームを使わせてもらいました。有楽町の本社会議室を使うことも可能ですが、それでは環境が変わらないので、研修が「会社の業務の延長線上」になってしまいます。会社とは違う場所で研修を受けた方が、ほどよい非日常感を醸成できます。

今後の期待

Q. ビジネスコーチへの今後の期待をお聞かせください。

私はビジネスコーチの提案書にあった「今の日本にはリーダーシップの総量が足りない」という言葉に感銘を受けました。ビジネスコーチの事業の目的がよく分かる一文です。今回の研修は、その意気込みを十分に感じさせる優れた内容でした。

第一生命は引き続き、お客さまに選ばれる生命保険会社として、国内国外で成長していく所存です。そのためには優れた人財の育成が欠かせません。ビジネスコーチにその人財育成の取り組みを、優れたコーチング技術、研修、提案を通じて後方支援いただくことを希望します。今後ともよろしくお願いします。

写真左端はビジネスコーチ社執行役員 クラウドコーチング事業部長 栄木憲太郎、左から2番目はHRサービス事業部 課長 森川駿